文章摘要:辽篮轰出105比37、狂胜68分的耀眼战绩,本应彰显球队的统治力与竞技状态,却意外地将他们推进了一场尴尬的“闹剧”:两天时间匆忙赴欧,目的在于让被禁赛的黄秋实与张峻豪通过海外联赛重返赛场,但这次旅欧之行正被质疑为“白忙一场”。本文将从四个方面剖析这一极具张力的局面:第一,球队内部的期待与现实落差——为何在战绩耀眼背后仍陷困境;第二,旅欧计划的可行性与风险——两天仓促行程如何影响安排与效果;第三,所选联赛水平与竞技价值——西甲U22联赛的强弱对比与锻炼价值;第四,舆论压力与外部评价——媒体和公众如何看待此行的成果与失败可能性。文章在结尾处将对这次狂胜背后的困局进行总结归纳,并提出未来应对的思路与警示。

1、战绩背后的困局

辽篮以105比37大胜对手,比分悬殊、优势显著,外界舆论一度将焦点全部押在比赛结果本身。这种压倒性的胜利,本应成为彰显球队状态与实力的标志性瞬间。

然而恰是在这场“狂胜”之后,辽篮却陷入了一种奇怪的尴尬:战绩虽强,但球队的现实处境并未因此根本改变。这种“高光成绩 + 隐性弱点”的矛盾,正是当前困境的核心。

从队伍结构、人才储备、管理资源等层面来看,辽篮正处于青黄不接的转型阶段。即便一场大胜,也无法掩盖其整体人员缺失、后备阵容薄弱的隐患。

更要命的是,这场大胜被用作旅欧筹划的“背书”,仿佛是要以这场胜利宣示海外培养计划的合理性,却反而加深了计划若失败时的反差感。

2、仓促旅欧的可行性

从公开报道来看,辽篮选择在两天时间内启程赴欧,这样的行程安排堪称“急行军”。两天跨度意味着出发、抵达、适应、训练窗口极为紧张。

旅欧行程安排上的紧迫,实际上极容易导致执行的折扣:球员状态调整、行程衔接、训练配合、适应时差与环境等,都难以在短时间内达成理想状态。

此外,若要在欧洲联赛中取得实质性参与,还要考虑签证、注册、俱乐部沟通、训练安排等诸多非竞技因素。在极短的时间窗口内,这些后勤与制度环节极容易成为阻碍。

因此,这样的旅欧计划在可操作性上本就面临较高风险。如果一旦某环节出现延误或冲突,很可能直接影响球员的出场机会与实际收益。

3、联赛选择的价值考量

公开资料透露,辽篮此次选择的目标是西甲U22联赛。然而,有知情者指出,该联赛整体竞争力并不强,存在“鸡肋”之嫌。

从开赛战绩看,巴萨以105比37横扫对手,皇马也以105比62大胜对手,这种悬殊比分本身就暴露出联赛内部分队实力的落差。

这说明除了几支豪门俱乐部之外,其余球队整体水平可能较弱,竞争激烈性与锻炼价值存疑。倘若黄秋实、张峻豪被分配到中下游球队,他们的上场时间和成长空间可能受到限制。

再者,在这种水平不均衡、实力差距巨大的联赛中,即使球员能获得出场机会,其对抗性与技术提升空间可能远不如预期。换句话500彩票网直播运营团队说,这样的赛场环境,能否真正磨炼球员,是一个极具争议的问题。

综合来看,所选联赛的水平局限性与锻炼价值不确定性,是此次旅欧计划能否成功的关键节点。

4、舆论压力与外部评价

在社交媒体和体育媒体的视角中,这次旅欧行程已被放大检验。若其成果显著,则将被誉为前瞻之举;若无实质收获,则极易被批为“折腾”“无效工程”。

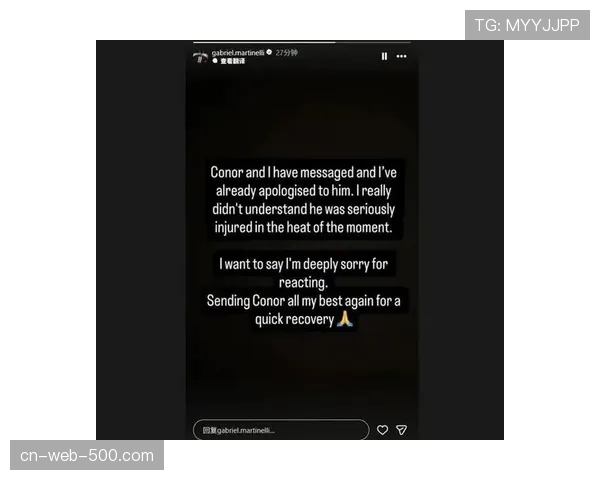

目前已有报道指出,公开的大名单中尚未出现黄秋实与张峻豪的名字,使得这次旅欧的真实性与透明度受到质疑。

此外,媒体与球迷也在关注,这样一次“仓促出发”的旅欧能为球员带来多少实质性回报。如果最终仅仅是形式性出行而无实质提升,那么这段旅欧经历极可能被视为一次“空谈之旅”。

更有舆论指出,辽篮在国内青训与竞技环境中的资源优势反而可能更为稳定,相比于海外打基础、冒险出征,或许更应考虑加强国内体系建设。这也构成了对这次旅欧策略的另一种反思声音。

总结:

辽篮以105比37的惊人比分狂胜68分,本应成为一段辉煌的竞技标志,却被置于“旅欧计划成败”的放大镜下。大胜背后,是球队结构、人才储备、发展路径的深层焦虑;旅欧行程的仓促安排,更让计划在可行性上显得岌岌可危;所选联赛的竞技价值与水平不均,又对球员成长能否兑现形成重大隐忧;舆论与外部评价的审视,则使整场旅欧仿佛在公众视野中悬而未决,成功或失败皆易被放大。

未来,若辽篮要真正实现年轻球员“出海历练”的目标,就必须在行程安排更为合理、联赛选择更具层次、风险管控更严密的基础上推进。同时,也需正视国内训练与比赛体系的优势,平衡“走出去”与“扎根本土”的关系。只有如此,才能避免“狂胜一场”成为“一场白折腾”,实现真正的战略价值。